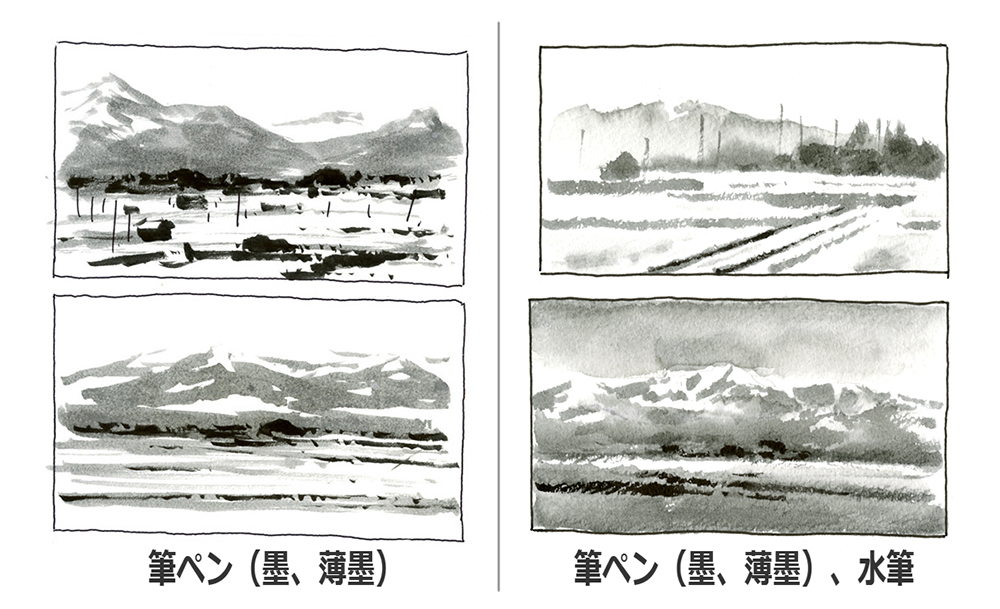

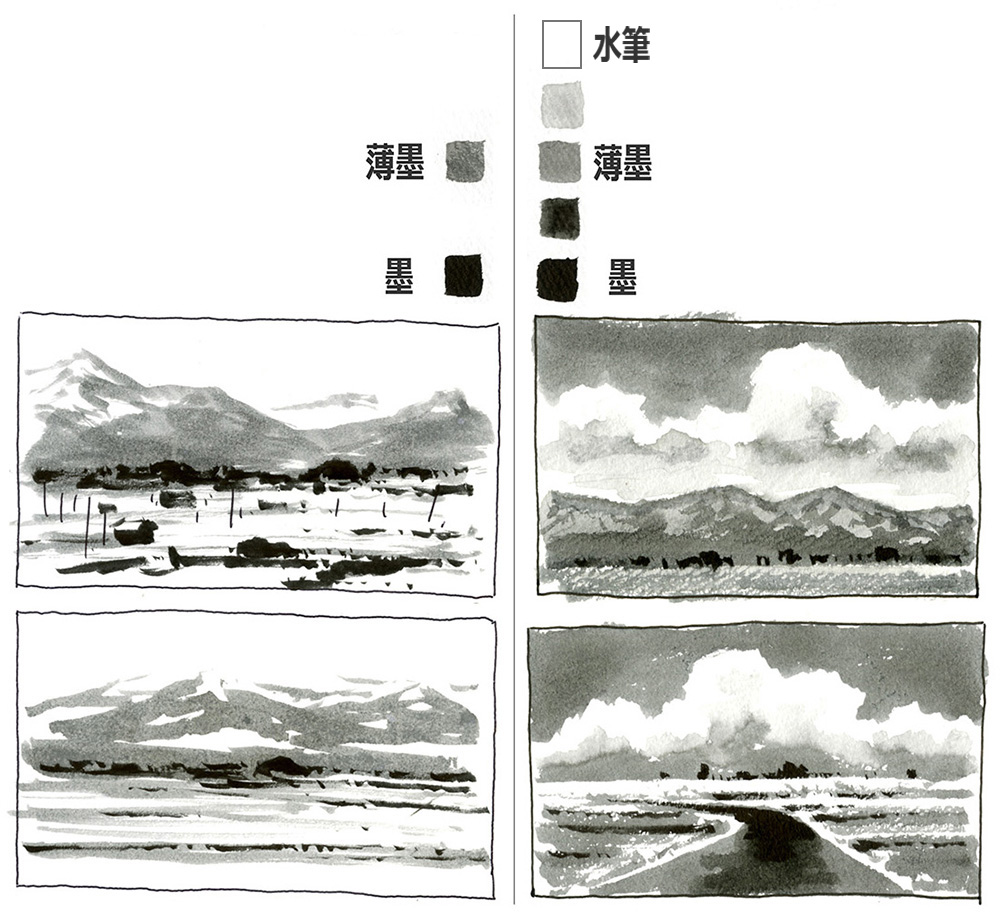

下の画像は

普通の筆ペン・薄墨の筆ペンで描いたスケッチと

それに加えて水筆を使った場合のスケッチを並べた画像です

筆ペンや薄墨の筆ペンでスケッチしていると

「ここ、水筆でぼかしたいな~」と思うことがありました

時には「あ〜、ぼかしたいのに…!」と、ちょっとストレスを感じることもあるほどでした

そんな中、水筆を使って描いてみると

筆ペンや薄墨の筆ペンではできなかった“ぼかし”が使えるようになり

我慢せずに描けるようになりました

でも、あらためて

- 筆ペン(墨・薄墨)だけで描いた場合

- 筆ペン(墨・薄墨)+水筆を使った場合

このふたつを比べてみると

「水筆を使うと何ができるんだろう?」

「水筆を使わないとできないことって何だろう?」

といった疑問が浮かんできました

そこで実際に描き比べてみて、気づいたことをまとめてみました!

結論から言うと、水筆を使っていた主な目的はこの2つ

- 目立たせたい所以外のコントラストを弱めること

- グラデーションで視線を自然に焦点へ導くこと

です

このあと画材の説明をしたあとに、それぞれのポイントについて詳しく紹介していきます!

画材について

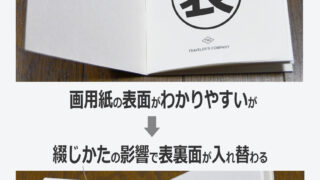

画用紙

マルマン 画用紙リーフ A4を使用しています

https://amzn.to/4ivJxiv

表と裏があるので注意してください

(表面が凸凹しています)

筆ペン

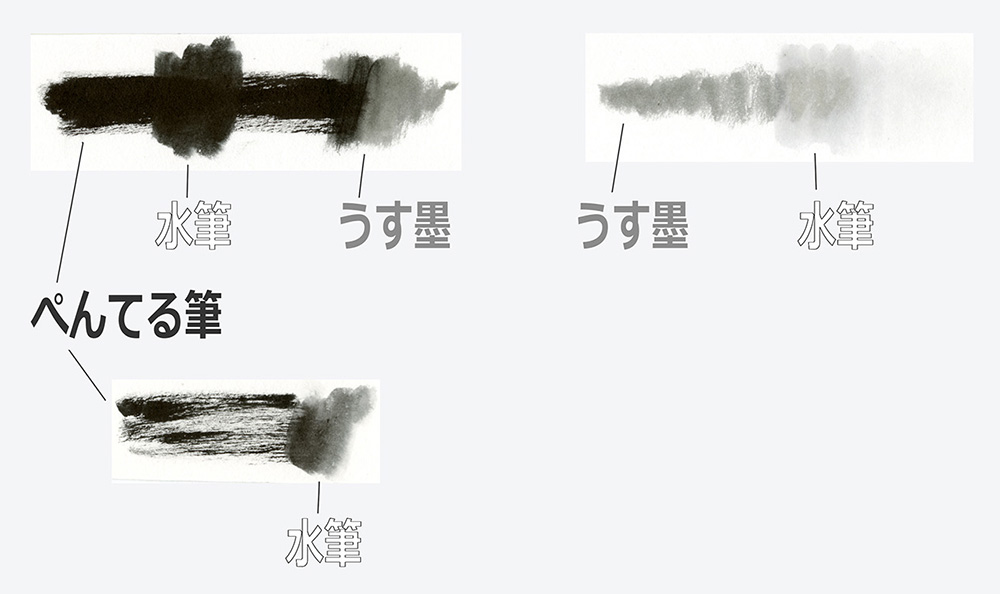

耐水性の確認

墨と薄墨の筆ペンで描いて十分乾かしたあとに

水筆と薄墨の筆ペンでこすってみた結果が下図です

ボトルタイプの墨汁は乾いたあとに水筆でこすっても溶けませんでしたが

今回使った筆ペンは乾いたあとでも溶けました

メーカーや筆ペンの種類によって耐水性は違うと思いますので

確認してみてください

ボケ具合の確認

どの方法がグラデーションをかけやすいのか確認しました

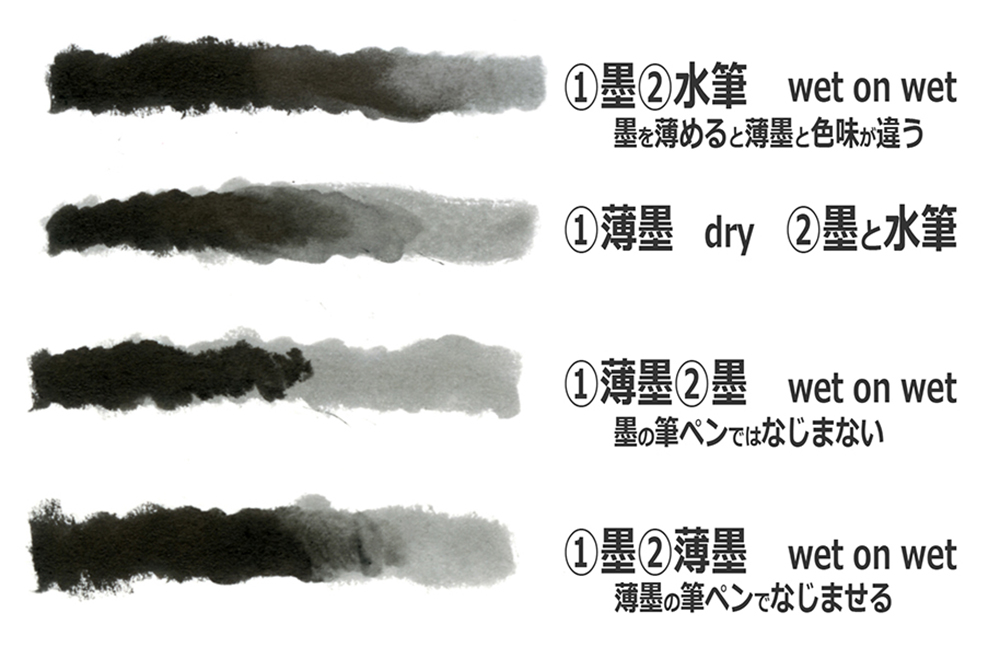

wet on wetでは

最初の筆ペンが乾かないうちに次の筆ペンや水筆でぼかしています

色味の確認

上図の一番上と一番下を見比べてください

墨と水筆で作った中間色は墨と薄墨で作った中間色に比べて暖色(赤っぽく)に見えます

メーカーや筆ペンの種類によって色味が異なると思いますので

興味のある方は確認してみてください

「3つのぼかし」と「2つの使い方」

「3つのぼかし」

水筆を使うと、「ぼかし」表現がとても簡単にできるようになります

もちろん、筆ペンの墨や薄墨だけでもある程度ぼかすことはできますが

水筆を使った方が圧倒的にコントロールしやすく、きれいにぼかすことができます

僕が水筆を使ってよく活用していた“ぼかし”は、主に次の3つです

- 中間色をつくる

- 境界線をぼかす

- グラデーションをかける

これらのぼかしを使うことで、見せたいポイントに視線が集まるように工夫していました

2つの使い方

僕は次の2つを意識して「3つのぼかし」を使っていました

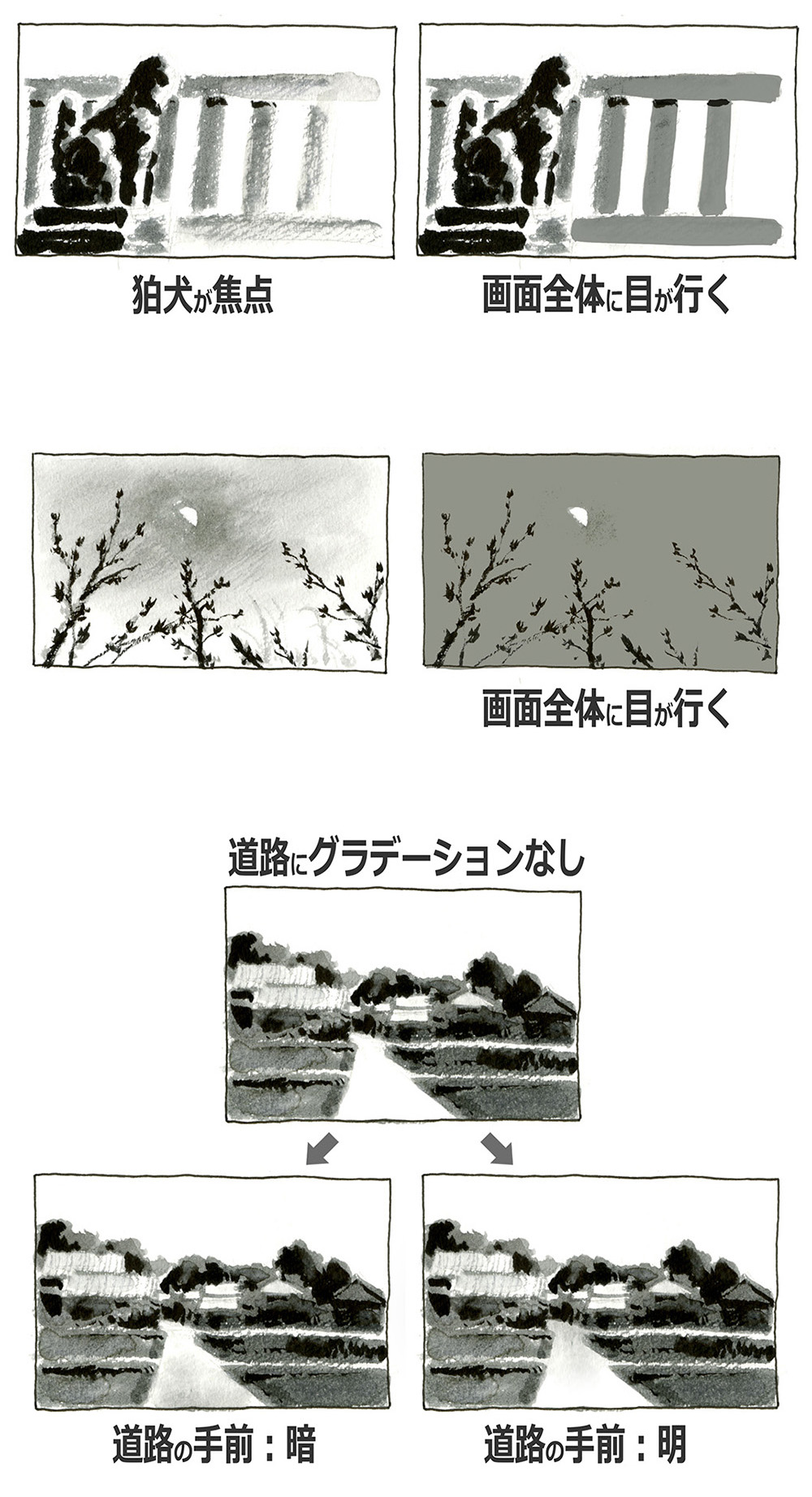

- コントラストのコントロール

「中間色を作る」「境界線をぼかす」ことで、見せたいところ以外のコントラストを弱めて、注目させたいポイントを際立たせる - 視線を誘導する

「グラデーションをかける」ことで、焦点となる場所に自然と目が向かうようにする

このように、「3つのぼかし」と「2つの使い方」という形で

手段と目的をはっきりさせることで

ただ何となく“ぼかす”のではなく

明確な意図を持ってぼかしの技術を使えるようになった気がします

次から、それぞれのぼかしテクニックについて詳しく紹介していきます!

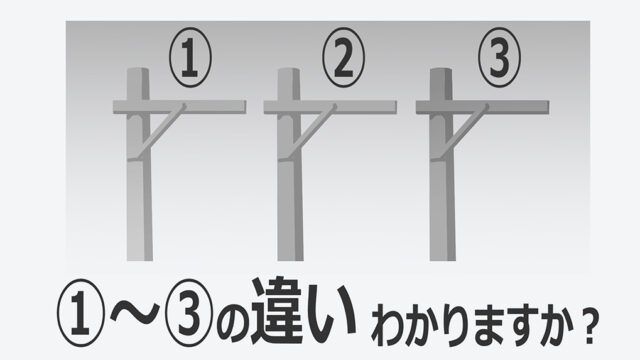

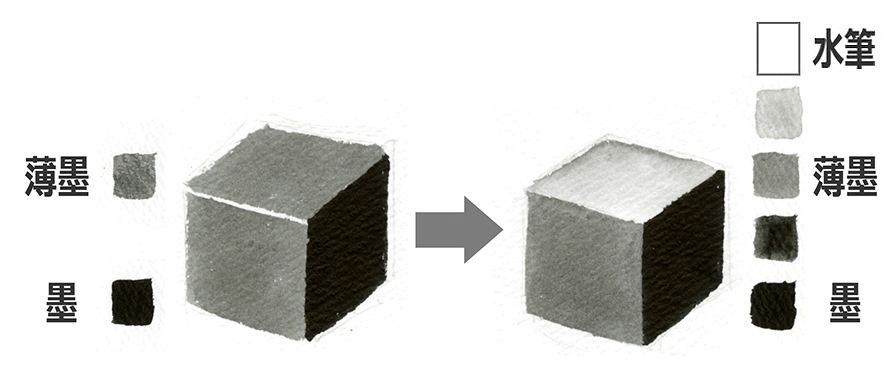

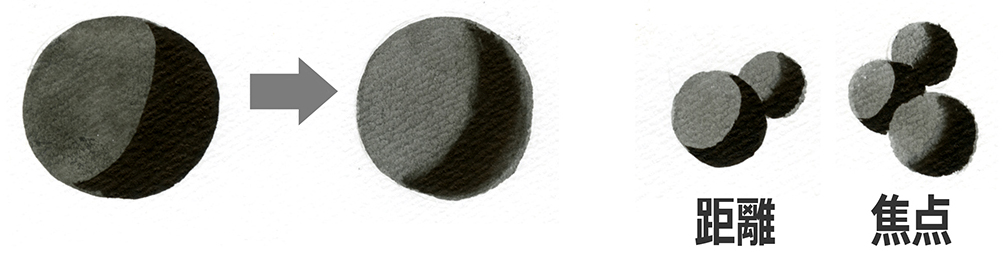

中間色を作る

下の図の左側は、筆ペンと薄墨の筆ペンを使った作例

右側はそれに加えて水筆も使った作例です

筆ペンと薄墨だけでは、作例のようにハイライト部分を塗り残すか

輪郭線で明るい部分を表現しない限り、立体感のある三面の描き分けはできません

しかし水筆を使えば、中間色をつくることができるため

右側の作例のように自然な三面の塗り分けが可能になります

上図で右側の作例ではおもに雲、山の部分に中間色を使っています

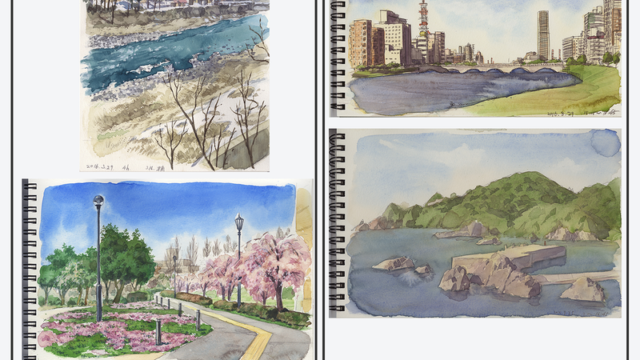

境界線をボカす

境界部分をぼかすことで

- 「空気遠近感のぼけ」で「距離」を表現

- カメラの「ピントのぼけ」で「焦点」を表現

などを表現することができます

どちらもぼかすことで

見せたい部分以外のコントラストを下げていると言えます

下の図は、上が畑の植物、下が林の奥にあるスポーツ施設の照明のスケッチです

どちらも“ぼかし”を使って描いていますが、ぼかしの効果が控えめに見えるため

ぼかしてあるのが少し分かりづらいかもしれません。

そこで、参考として「ぼかす前とぼかした後」の比較画像も用意しました

一見すると変化は小さいですが

比べてみると焦点となる部分に目が行きやすくなっていることがわかり

結果として“見やすい絵”になっているのを感じてもらえると思います

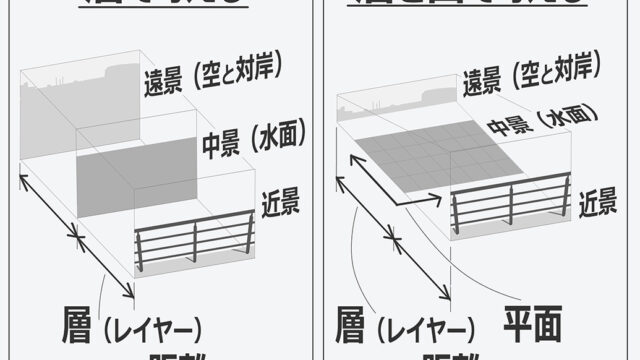

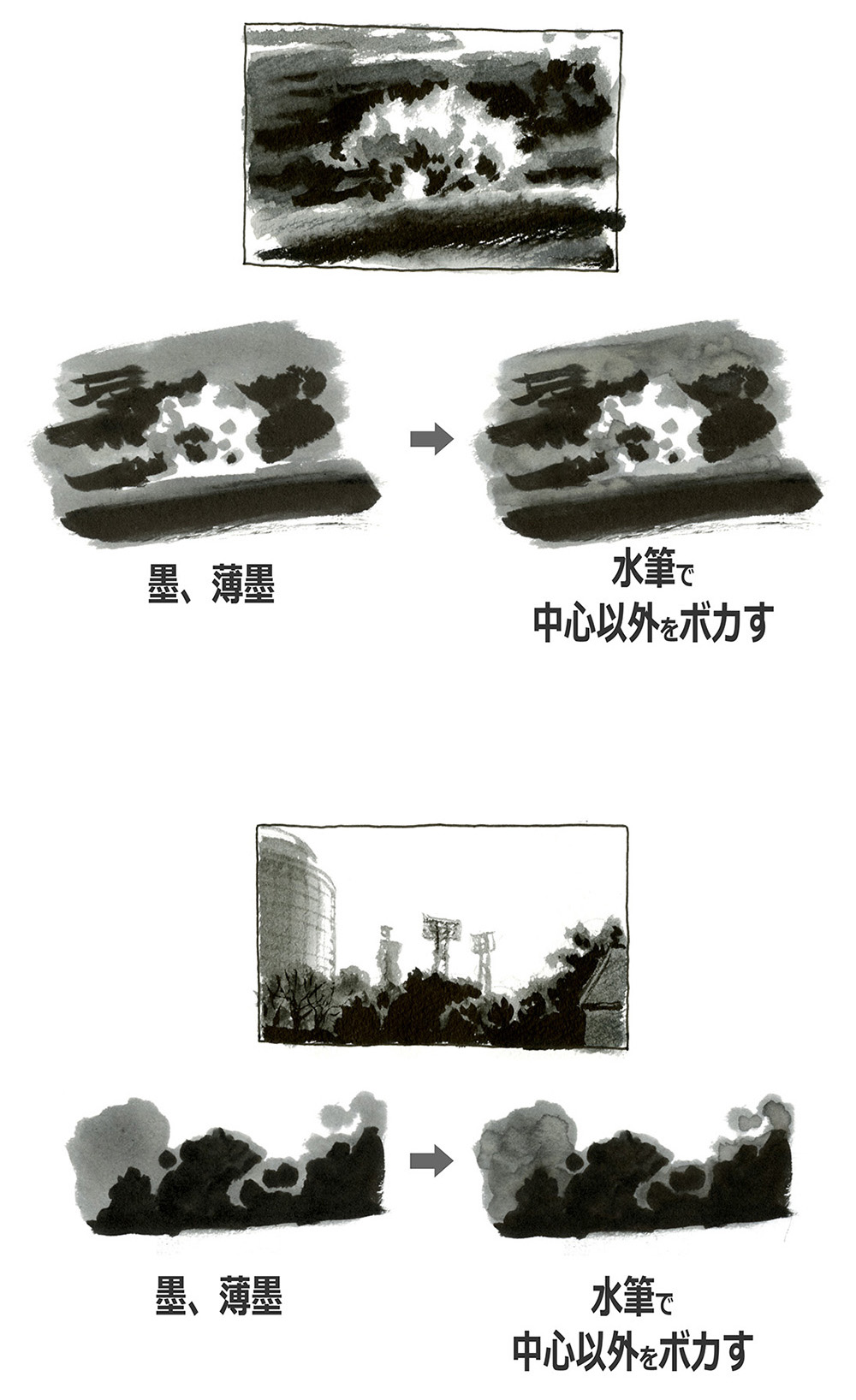

グラデーションをかける

これは科学的根拠を調べたわけではないので

僕の個人的な感覚ですが

ベタ塗りは、境界線がはっきりしている分、境界線上に視線が向かいやすい印象があります

グラデーションの場合は、色の流れに誘導されるようにして

明るい部分から暗い部分へ、あるいはその逆へと視線が移っていく感覚があります

そこで、見せたい部分のコントラストが強くなるようにグラデーションをかけます

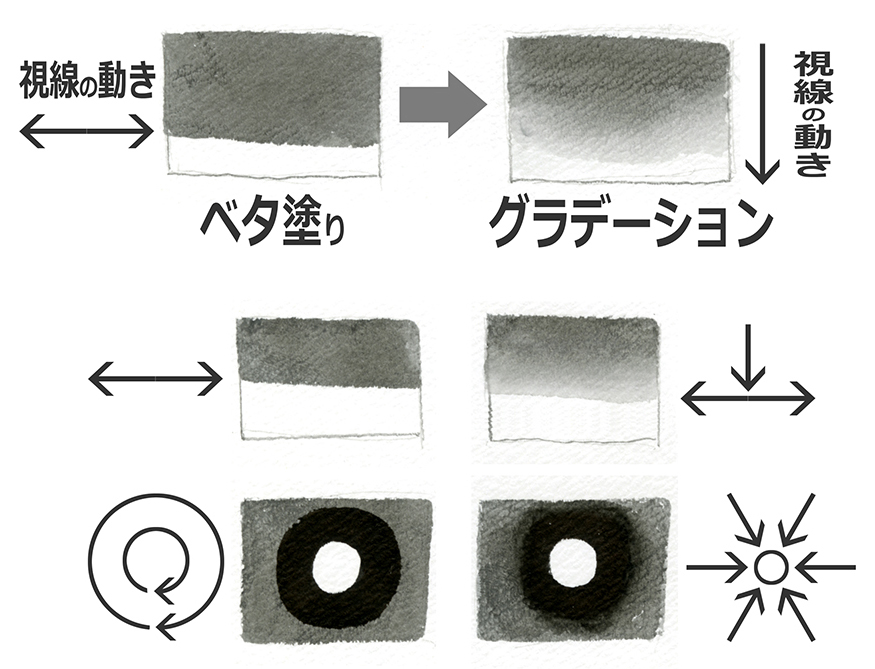

グラデーションをかけたスケッチと

デジタルで無理やり作ったベタ塗り画像を見比べてみると

「焦点に自然と目が行く」という感覚がわかるのではないでしょうか

上図の作例のように道路が真っ白なままだと、画面全体に視線が分散しやすく

全体が平坦に見えて、奥行きを感じにくくなります

しかし、道路にグラデーションをかけることで

手前に視線を引き寄せたり、奥へと誘導したりと

視線の流れをコントロールすることができます

僕がアニメ背景新人時代に先輩から

「現実にベタ塗りの空間なんてないんだ。何にでもグラデーションをかけろ!」

と言われたことがあります

その言葉がずっと頭に残っているので

筆ペンや薄墨の筆ペンだけでスケッチしているとき

「道路にグラデーションをかけたいのに…!」と

ストレスを感じていたんだと思います

もしかすると、自分でも気づかないうちに

“ベタ塗り恐怖症”になってるのかもしれません

まとめ

筆ペンと薄墨の筆ペンだけで描くスケッチに比べて

水筆を加えることで、できる表現の幅がぐっと広がります

「水筆を使うと、どんなことができるんだろう?」

「逆に、水筆を使わなければできないことって?」

そんなふうに考えてみたら

自分の中でモヤモヤしていたものが、ずいぶんスッキリしてきました

たとえば、色数をあえて減らしてみるとか

すごく小さな紙に描いてみるとか

あえて自由度の少ない環境で描いてみると

「本当にやりたいこと」や「できなくてモヤモヤしていたこと」が

はっきりと見えてくることがあります

それは、自分でも気づいていなかった思い込みに気づく

いいきっかけになるかもしれません

今回、僕が気付かなかったこともまだまだあるでしょう

ぜひ、自分で手を動かしてみてください

この記事が

これから新しい画材に挑戦してみたい人の、ちょっとしたヒントになればうれしいです