この本をひとことで言うと

filmmaker’s eye レンズの言語

映画に学ぶ画作りとストーリーの伝え方

グスタボ・メルカード (著)

https://amzn.to/4kmOqwb

この本をひとことで言うなら、

「どんな印象を与えたいか」に対して

「どのレンズの特性を使えばその印象が表現できるのか」を

具体的な映像例を交えながら丁寧に解説してくれる一冊です

目次には、「孤独」「気まずさ」「不安」「シュール」といった

“感情や空気感”がタイトルとして並んでいるので

「こういう雰囲気を出したいけど、どうやって映像に落とし込めばいいのか分からない」

という人にとっては、辞書のように使える本だと思います。

映像表現って、無限にテクニックがあるのかと思っていたんですが

この本を読んでみて気づいたのは、意外とシンプルに整理できそうだということです

たとえば――

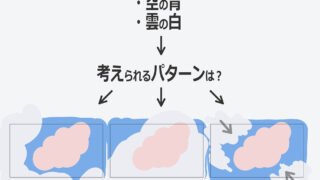

- 焦点距離:「広角」「標準」「望遠」

- レンズの特性:「被写界深度」「光学ディストーション(樽型・糸巻 型)」「フレア」「色収差」など

- カメラワーク:「ズーム」「パン」など

- その他:特殊レンズなど

こうして分類してみると、いろいろと組み合わせがあるとしても

「そんなに多くの種類があるわけじゃないんだな」と感じました

「なるほど、そういうことか!」と思った広角と望遠の使い方

読み始めて早々、僕が「なるほど、そういうことか!」と思ったのは

望遠と広角の映像が与える心理的効果についてです

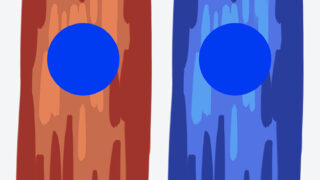

望遠、広角によって距離感が全然違って見えるので

距離感について意識して描き分けていましたが

距離感の違いによって

望遠は二人の距離が近く見えるから親近感がわくとか

広角は二人の距離が離れて見えるから拒絶しているように感じるといった

心理的効果までは考えていませんでした

確かに

ずっと距離感が一定に見えていたのに

突然次のカットで、望遠や広角レンズの効果によって距離感が変わって見えたら

インパクトがあるなと納得しました

今までは画面のおさまりや

カメラマンが被写体に近づけるかどうかといった問題でレンズを使い分けているだけ

だと思っていましたが

色や俯瞰・あおり、カメラのポジション、フレーミングなどと同様に

心理的な効果を表現するためのテクニックの1つだということがわかりました

今後はレンズの効果による距離感だけじゃなくて

そのレンズの効果で表現したい心理的効果も考えて

絵を描かなきゃいけないと思いました

この本を読みながら

試しに表情が変わらないフィギュアを使って

標準、望遠、広角のレンズで

この本の参考画像を真似て撮ってみたら

上手く感情表現できるかな?と考えていると

「コマ撮りアニメ」の存在を思い出しました

表情が変わらないフィギュアで感情や面白さを伝えるコマ撮りアニメは

実写やアニメよりも表情や背景の情報量が少ないぶん

レンズの使い方がわかりやすいかもと

確認してみたくなりました

そこで思い出したのが

ストップモーションアニメーターの篠𠩤健太さんの動画です

https://x.com/shinohara_kenta/status/1890599413074039213

実際に望遠と広角を使い分けているかはわかりませんが

ナウシカの背中越しにモルカーが走ってくるカットと次のカットが望遠気味で

次のモルカーのアップのカットが広角なんだろうなと気付くことができて

思っていた以上に「そういうことか!」とテンションがあがりました

是非ご覧ください

多分、見ればわかると思います

ちなみにアニメの場合はキャラも背景も絵なので写真や映像と比べると

望遠や広角を判断するのは難しいかなと思います

まとめ

あの迫力のある映像はこうやって作っていたのか!と気付くことができて

映像の見方が変わりました

映像だけでなくイラストを制作している方にも

レンズの特性を利用して、どのように印象を表現しているのかは参考になると思います

この本には、その“印象をつくるためのヒント”がたくさん詰まっています

filmmaker’s eye レンズの言語

映画に学ぶ画作りとストーリーの伝え方

グスタボ・メルカード (著)

https://amzn.to/4kmOqwb